7. Визуальное искусство и эстетика природы

Акцентируя внимание на визуальном искусстве, мы сознательно сужаем круг анализируемых носителей информации, исключая из него инсталляции, перфомансы и т. д. При этом мы иногда будем встречаться с одним из проблемных ограничений «ландшафтной модели» – наличием «рамки». Но в связи с тем, что такая рамка будет отражать авторский взгляд на объекты, которых уже нет в природе, это не будет критически сказываться на общей эстетической оценке.

8. Наблюдение за объектом искусства непосредственно в природе

В отличие от визуального произведения искусства, автономного от объекта природы и экспонирующегося независимо от среды, в которой оно было размещено, произведения ленд-арта созданы для конкретной среды, они вступают в диалог с окружением и взаимодействуют с ним, то есть, являются site-specific[1].

При этом, если в романтической традиции пейзаж является зеркалом состояния души, то в лэнд-арте, по словам его представителей, этот эмоциональный антропоморфизм пейзажа, наделение его эмоциями или мистикой отрицается. Более того, лэнд-арт во многом возник именно потому, что некоторые художники в 1960-х и 1970-х годах искали новые отношения с природой, отличные от классической «ландшафтной модели» восприятия. Таким образом, в лэнд-арте видна критика, схожая с критикой Карлсона[2].

Репрезентация лэнд-арта – особый вопрос. В отличие от инсталляций и скульптур, относящихся к паблик-арту (расположенных в доступных городских пространствах), лэнд-арт не только привязан к сравнительно недоступным местам, но и весьма эфемерен – многие работы попросту могут исчезнуть при изменении внешних условий – температуры, ветра, короткого времени и т.д. Лэнд-арт не рассчитан на посещение зрителями.

Поэтому появляются возможные медиа, фиксирующие произведение лэнд-арта и позволяющие перенести его в галерейное пространство, пространство паблик-арт. Это может быть как фото-, видео- или текстовая документация работ, созданных в естественной среде, так специально созданные произведения, реплики оригинальных работ, привносящие природные материалы в выставочные залы.

К наиболее ярким представителям этого направления можно отнести как достаточно жестко воздействующих на эстетику окружающей среды американцев Роберта Смитсона (Спиральная дамба) и Майкла Хейзера (Сити), так и практически не изменяющих природу британских авторов Ричарда Лонга (Протоптанная линия), Дэвида Нэша (Купол) и Энди Голдсуорти (находящегося на стыке лэнд-арта и скульптуры).

Spiral Jetty. Роберт Смитсон. 1970. Юта, США (фото: Steven Zucker, июнь 2016.

URL: https://smarthistory.org/artists-in-and-against-the-museum/

Неизвестно, входило ли это в его задумку, но из-за разного уровня воды в озере дамба то появлялась, то исчезала. Сейчас она частично покрыта солью, грязью и постепенно разрушается. По сути, получается, что это «антипамятник», т.е. памятник, который не запланирован автором оставаться неизменным и нести свою идею сквозь века и тысячелетия.

A Line Made By Walking. Ричард Лонг. 1967. Англия.

URL: http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.html

По сути, работы Лонга - это способ исследования пейзажа, его работы ставят вопрос о том, как соотносятся время, пространство, география, территория, расстояние.

Ash Dome. Дэвид Нэш. 1977. Уэльс.

URL: https://imagejournal.org/article/the-cleft-in-the-rock-a-theology-of-negative-spaces/

· если произведение искусства расположено в удалённом от населённых мест пространстве, то о факте его существования становится известно только благодаря фиксации на пленку;

· если оно доступно, то может стать местом паломничества туристов;

· в объекте природы могут оставаться объекты, созданные человеком и постепенно разрушающиеся. Из-за этого сложно ответить однозначно, какой эстетикой они обладают - позитивной или негативной.

9. Объекты искусства, созданные в объекте природы, но в итоге не оставившие в ней след

К представителям можно отнести Энди Голдсуорти, Мартина Хилла и Филиппу Джонс, а также Франсиско Инфанте и Нонну Горюнову.

Цель Энди Голдсуорти— исследовать отношения искусства с естественной средой, природой. Если не затрагивать его последние работы для галерей, то принципы очень просты – «я просто пользуюсь теми возможностями, которые предоставляет мне каждый день: если идёт снег, я работаю со снегом, листопад дарит мне листья». Можно порекомендовать посмотреть фильм о нем, например, «Реки и Приливы».

Snow ball in trees. Энди Голдсуорти. 1979. Йоркшир, Англия.

URL: https://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_01146&t=1

Франсиско Инфанте символизирует своими работами гармонию искусства, техносферы и природы[8]. Для него созданный человеком предмет – артефакт, - автономен по отношению к природе и с его помощью можно дополнять естественную среду. При этом он не привносит в пейзаж ничего нового, а лишь подчеркивает некоторые детали пространства.

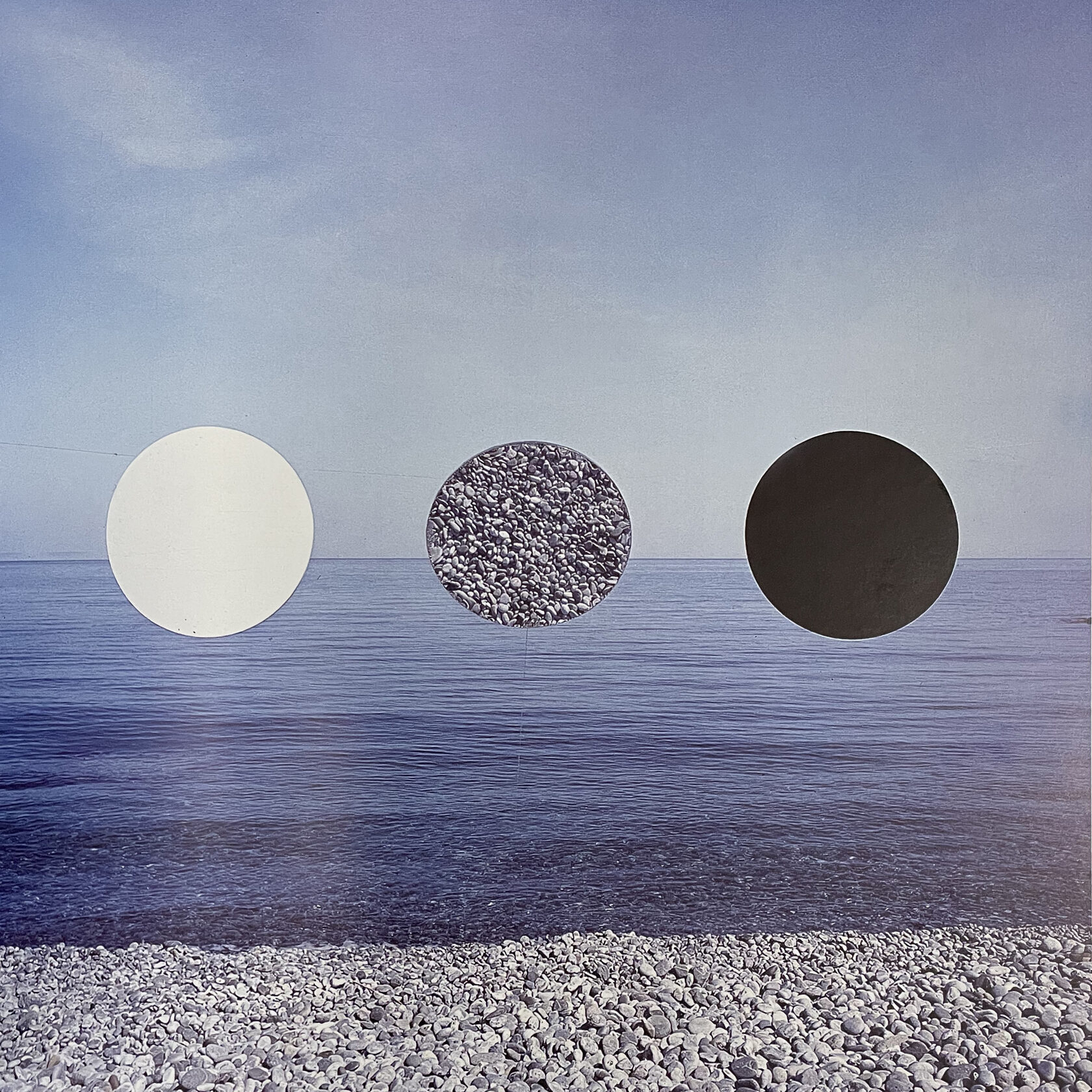

из серии «Добавления». Франсиско Инфанте. 1983. Крым. Франциско Инфанте, Нонна Горюнова. Каталог-альбом артефактов, Москва, 2006, с.235

Как и в первом случае, объект искусства рождается непосредственно в природе. И там же исчезает. С позиций позитивной эстетики данный подход безупречен. Но на поверхности возникает критическое замечание, свойственное «ландшафтной модели» эстетики природы – результатом является двухмерное фото- или видеоизображение, ограниченное воображаемыми рамками. Налицо непреодолимый конфликт двух направлений эстетики.

10. Создание объектов искусства, которые изменяют и преображают пространство вокруг, сохраняя естественный вид природного ландшафта

Представители– тот же Франциско Инфанте, Мён Хо Ли и Мюррей Фредерикс (проект Vanity).

Как говорит Инфанте, «в своих объектах я ничего не удваиваю, я изменяю и преображаю пространство вокруг. Материальность моих объектов весьма эфемерна. Например, в одной из моих работ солнце отражается в зеркале, которое находится на другой стороне темного небосклона. И оно отражается девять раз, находясь в странном множестве одновременно. В природе это невозможно, а в искусстве возможно. Привнесенный мною объект изменяет природу вокруг себя, отражая ее, он ее преобразует. Это метафора»[9].

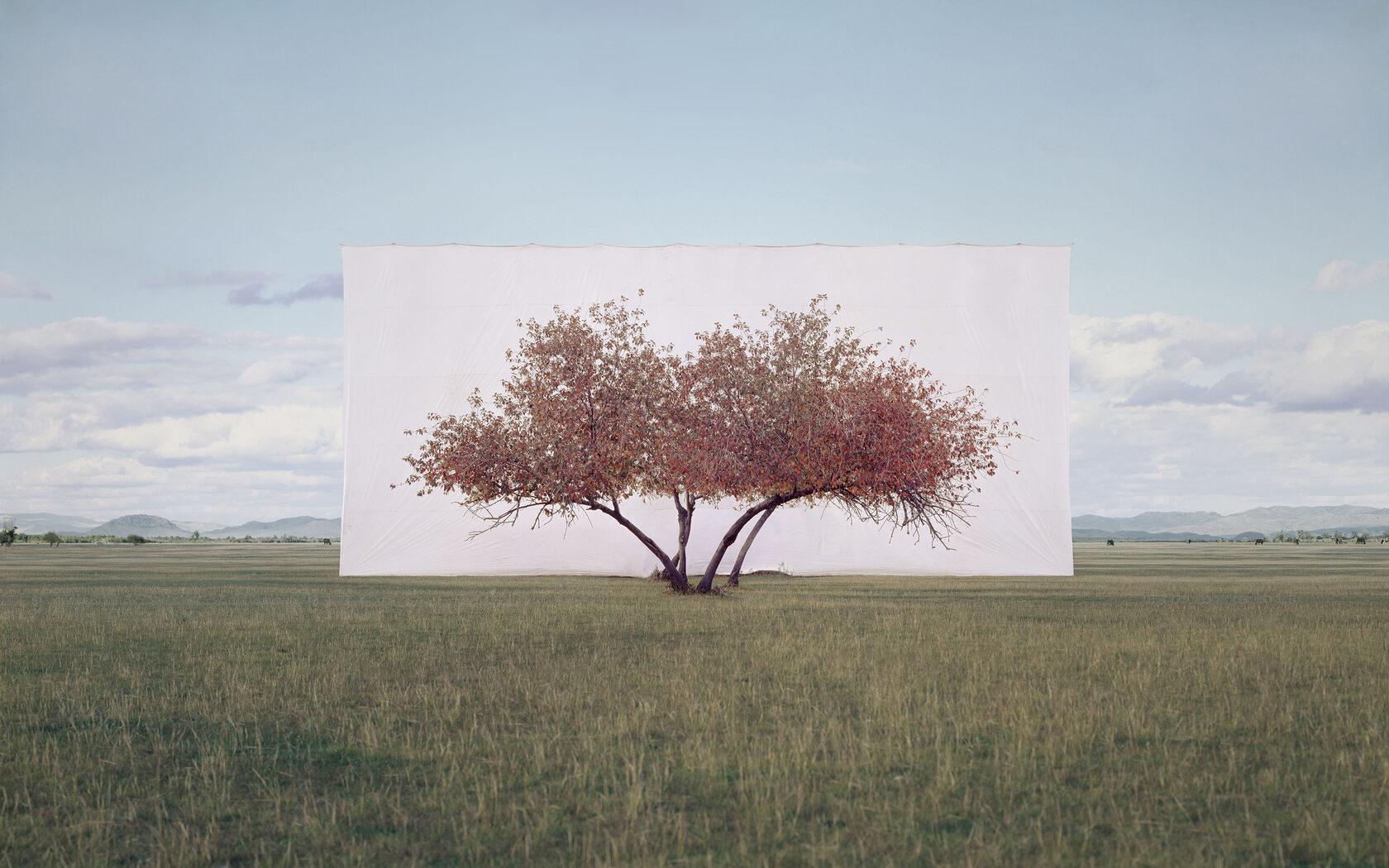

Мён Хо Ли, по сути, не привносит в пейзаж ничего. Просто делает портреты деревьев в импровизированной студии посреди природы, играя с идеями масштаба и восприятия. Сознание зрителя начинает воспринимать дерево отдельно – вне контекста природы, «воспринимая его как изображение на рекламном щите»[10]. При этом автор сознательно оставляет в кадре незначительные следы человеческого присутствия – начиная от складок на заднике и пальцев в перчатках и заканчивая опорами ЛЭП на горизонте[11], - тем самым «играя» с понятием позитивной эстетики.

Tree #2. From the series Tree. Мён Хо Ли. 2011.

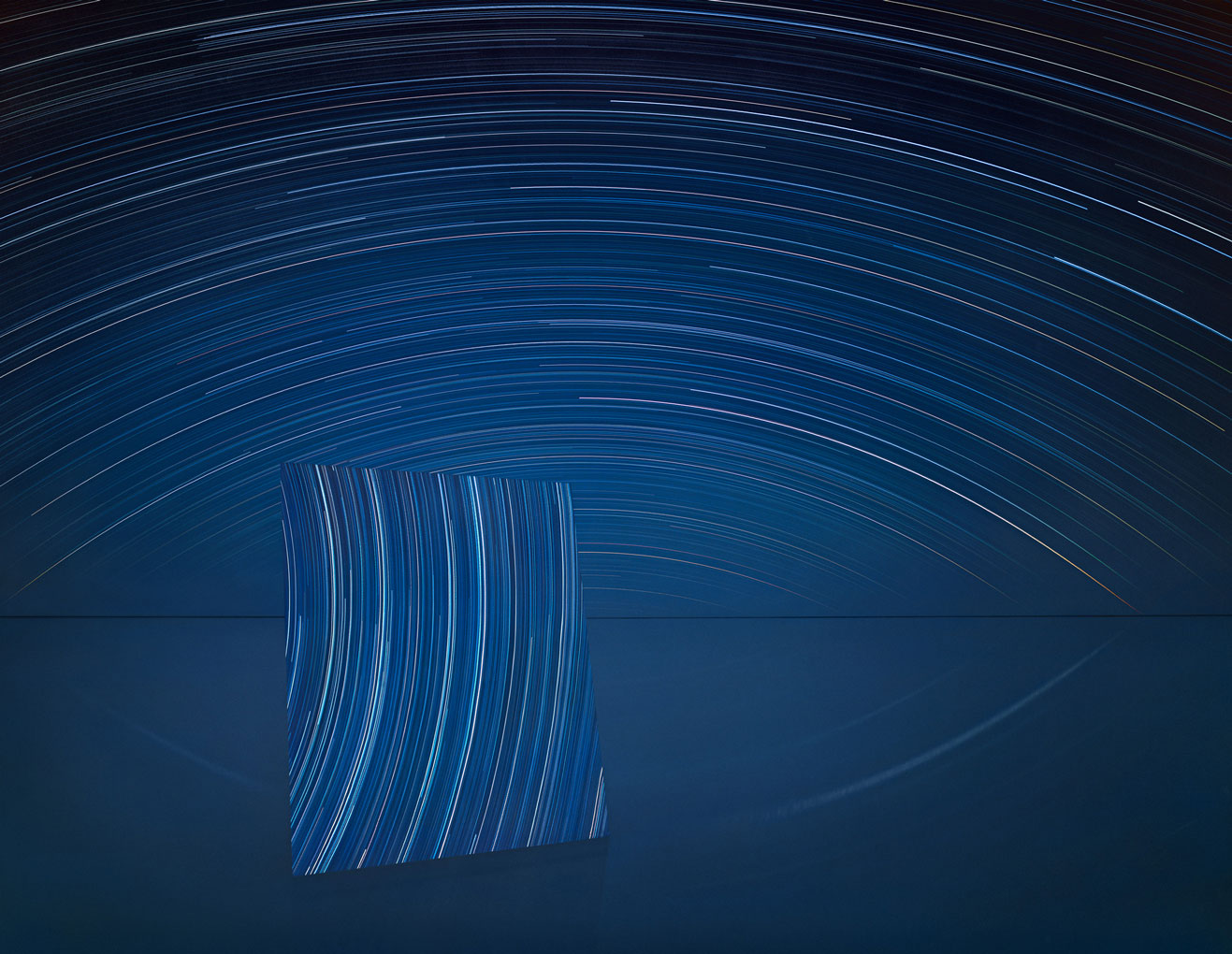

Mirror 5. From the series Vanity. Мюррей Фредерикс. 2017.

11. Реальность, дополненная «моделью воображения»

Более того, если вспомнить, например, об экологической эстетике, то она позитивно оценивает любые пограничные сферы, способные расширить эстетический вкус, дополнив симметрию и гармонию, например, контрастом или гротеском. В результате, в рамках эстетики природы все экологически соответствующее оценивается как эстетичное.

Представителей данного направления немало. Наиболее ярким примером для российского зрителя являются работы Жени Миронова.

Из серии «Построение Метафор». Евгений Миронов. 2014.

URL: http://arttaiga.com/projects/building-a-metaphors-color

Пользуясь схожим приемом, можно задаться вопросом того, насколько вообще оправдано понятие эстетики как таковой.

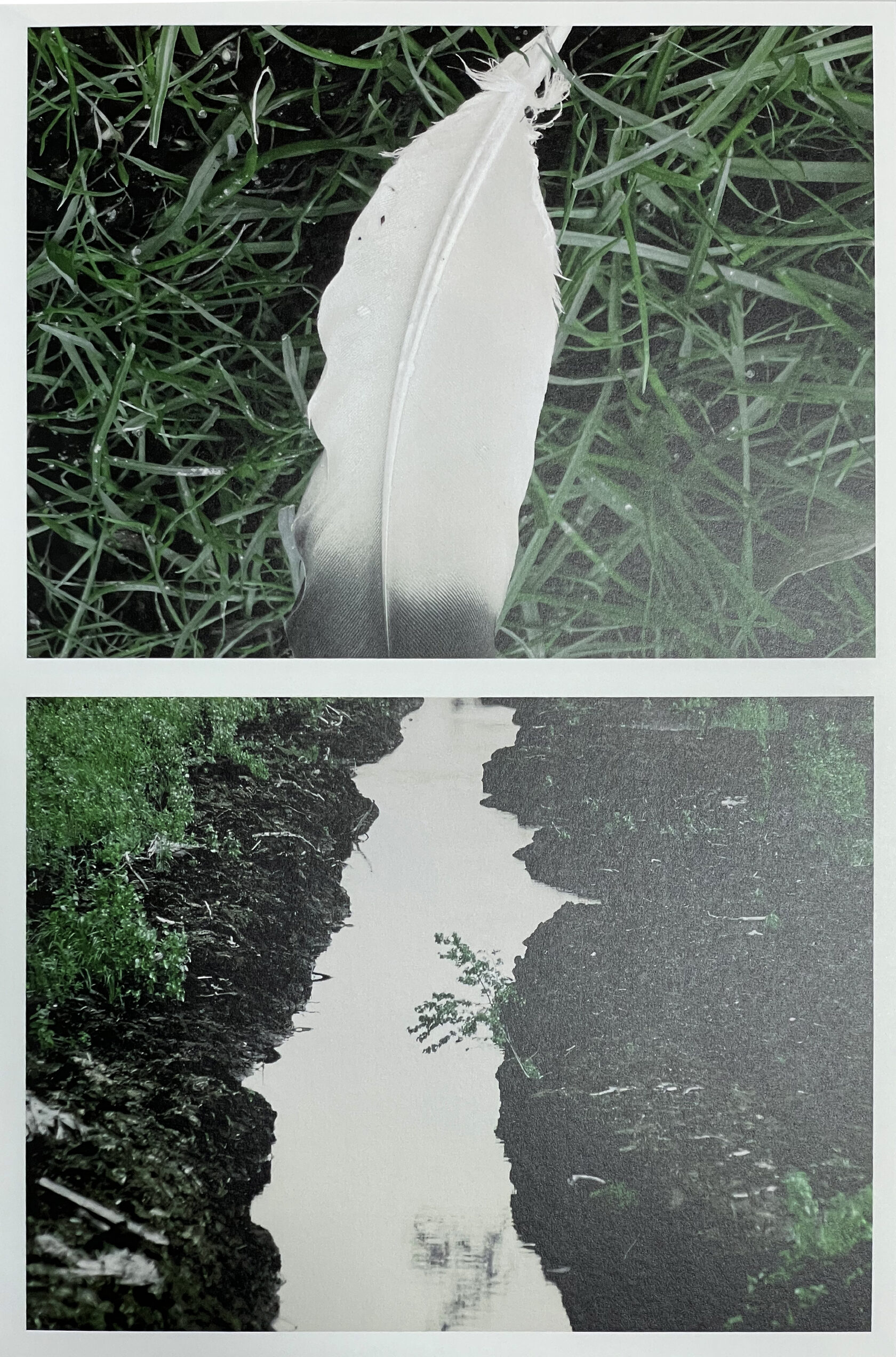

Действительно ли красивыми являются лишь объявленные таковыми закаты, ночное небо и экзотические пейзажи? Серия диптихов «Синонимы» Валерия Романова предлагает по-иному посмотреть на «классическую» красивость. Не уменьшая ценность подобных кадров, рядом с ними размещены снимки простых, «земных» реалий – неровно покрашенной стены, брошенных полотенец, предметов одежды.

Полотенчиковые соборы, из серии «Синонимы». Валерий Романов. 2018/2019.

В итоге выхваченные камерой пары становятся визуальными синонимами – с тождественным потенциалом и претензией на законное место в условной галерее красивого.

В чем-то эти подходы продолжают мысль Инфанте, говорившего о «преобразовании природы» без физического изменения ее объектов.

Критические замечания к данному направлению понятны:

· объект искусства еще больше не соответствует объекту природы;

· объекты, созданные человеком, идут в разрез с критериями позитивной эстетики;

· фотографическое ограничение «ландшафтной модели».

В завершение остаются два направления, связанных с фотографией в ее чистом виде.

12. Приукрашенная природная фотография

Наиболее известными представителями этого направления для российских фотографов являются, пожалуй, российский фотограф Даниил Коржонов и целая плеяда последователей Марка Адамуса. Хотя, на мой взгляд, известный американский фотограф-пейзажист Кристофер Беркетт в части своих работ (как говорят, из-за используемого типа пленки) тоже изрядно накручивал драматичность кадров.

The Lost Coast. Марк Адамус. 2018. Новая Зеландия.

Как пишет Адамус[13], через фотографии он выражает свои эмоции и чувства в отношении тех мест и чудес природы, которые ему удалось увидеть. Главным в своей фотографии он считает пробуждение эмоционального ответа.

В эту категорию, наверное, тоже можно отнести и некоторые фотографии, связанные с антропогенной деятельностью человека. С позиций позитивной эстетики возникает вопрос о том, какое влияние оказала эта деятельность на природу в целом.

В качестве примера можно привести фотографии рекультивированных карьеров Челябинской области. Например, золотодобыча в окрестностях села Тыелга была прекращена более 50 лет назад, все разработки были заброшены и давно превратились в тихие и уютные озерца, что подтверждают фотографии Дмитрия Кочергина[14].

Золото Тыелги. Дмитрий Кочергин. 2015.

Критические замечания понятны:

· сознательная ориентация на «эмоциональную модель», из-за чего отходит на второй план «научный когнитивизм»;

· полные ограничения «ландшафтной модели», полностью сказывающиеся и на участниках фототуров – четко фиксированные точки съемки и ракурсы;

· известны случаи негативного антропогенного влияния на объект природы (гнезда, дроны, Байкал – хотя это иногда относится и к следующему направлению).

13. Природная фотография, в основе которой лежит стремление изучения объекта природы

В данном случае, за исключением ограничений, свойственных «ландшафтной модели», в целом природа и искусство органично переплетены. В силу научного подхода минимизируется влияние на природу человеческого фактора.

К убежденным представителям данного подхода к эстетике природы можно отнести Игоря Шпиленка, Валерия Мосейкина.

Самцы кавказских туров выясняют отношения на фоне горы Дых-тау в Кабардино-Балкарском заповеднике. Игорь Шпиленок. Россия.

Из более молодого поколения следует упомянуть Андрея Нарчука, Сергея Шанина, Андрея Сидорова. Так, в компании с Константином Новиковым в 2016 г. они сняли на Сахалине морских ангелов.

Неземная любовь. Андрей Нарчук. 2016. Охотское море.

Но ориентация только на научный когнитивизм может привести к тому, что эстетика этих работ будет понятна только узкоспециализированным специалистам. Наиболее ярко, по мнению Андрея Нарчука, это проявляется в подводном мире, из-за специфики которого зрители, имеющие только общее понимание, зачастую не понимают, что изображено на фотографиях. С одной стороны, в этом случае вспоминается вопрос Вальтера Беньямина, заданный им еще 100 лет назад – «не станет ли подпись существенным моментом создания фотографии?»[17]. С другой стороны, есть понимание, что одной подписи в данном случае будет мало.

Таким образом, к критическим замечаниям данного направления можно отнести:

· стандартные уже для фотографии ограничения «ландшафтной модели»;

· сложность оценки эстетики объектов искусства неспециалистами в силу концепции «научного когнитивизма».

14. Выводы

Антропоцен не обнаружен. Валерий Романов. 2020. Крым.

Таким образом, можно сделать вывод, что каждое из рассмотренных в классификации направлений визуального искусства обладает плюсами и минусами в зависимости от того или иного подхода к оценке эстетики природы и, следовательно, имеет полное право на существование в триаде «искусство-природа-человек».

Фото: Марк Адамус, Энди Голдсуорти, Франсиско Инфанте, Дмитрий Кочергин, Мён Хо Ли, Ричард Лонг, Евгений Миронов, Андрей Нарчук, Дэвид Нэш, Валерий Романов, Роберт Смитсон (Steven Zucker), Мюррей Фредерикс, Мартин Хилл, Игорь Шпиленок

[1] Tafalla Marta. From Allen Carlson to Richard Long: The Art-Based Appreciation of Nature // Proceedings of the European Society for Aesthetics. vol. 2. 2010. P. 503

[2] К сожалению, Карлсон не рассматривал всерьез вопросы, поднимаемые лэнд-артом. Анализ американского направления лэнд-арта (монументальных творений Роберта Смитсона, Майкла Хайзера) критикуется им за изменение эстетических качеств природной среды, в которой они созданы. Однако Карлсон практически не рассматривает британскую ветвь лэнд-арта, которая противоположна американской по отношению к природе, представляя собой, по словам британского художника Ричарда Лонга, «идею использования земли без обладания ею».

[3] Long Richard. Selected Statements and Interviews. Ed. Ben Tufnell. London: Haunch of Venison. 2007 P. 87

[4] Tafalla Marta. From Allen Carlson to Richard Long: The Art-Based Appreciation of Nature // Proceedings of the European Society for Aesthetics. vol. 2. 2010. P. 506

[5] Fox James. The artists celebrating the beauty of nature // Art Out of Nature on BBC Four. 2022. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3Ht8KSH9LdQy6CDYvV0mDs8/the-artists-celebrating-the-beauty-of-nature

[6] Лэнд-арт Энди Голдзуорти. URL: https://kulturologia.ru/blogs/121010/13250/

[7] см. https://martin-hill.com/

[8] https://vladey.net/ru/news/47

[9] http://aroundart.org/2014/04/24/francisco-infante/

[10] Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200813/18714/

[11] Zack Hatfield. Trees Abroad. URL: https://atlasofplaces.com/photography/trees-abroad/

[12] http://arttaiga.com/projects/building-a-metaphors-color

[13] https://www.marcadamus.com/page/bio/

[14] https://norcoman74.livejournal.com/82319.html

[15] https://valery-moseykin.livejournal.com/4819.html. Может быть кому-то будет проще понять суть работы природоохранного фотографа, в сравнении с ученым, биологом или охотоведом, которому иногда приходится стрелять, например, в оленя, с целью изучения биологии (физиологии) и экологии этого животных для того, чтобы понять и оценить биологическую продуктивность и рассчитать ресурсоемкость угодий с целью выработки соответствующих рекомендаций и норм по дальнейшему природопользованию. А также охотника, который тоже стреляет в оленя (в соответствии с правилами, выработанными ученым), но уже в спортивных целях и ради получения трофейной или мясной продукции. И браконьера, который тоже стреляет в оленя и тоже ради спортивного интереса и получения мясной продукции, но который при этом не соблюдает никаких норм и правил (попросту говоря, ворует). Т.е. все три категории людей делают, по сути, одно и тоже - стреляют в оленя, но цели и задачи у всех трех принципиально разные и называют их тоже по-разному.

[16] https://www.hab.kp.ru/daily/26576.4/3590851/

[17] Краткая история фотографии. Вальтер Беньямин